導言:美國聯準會(Fed)是什麼?為何它牽動全球經濟?

每次新聞報導聯準會升息或主席講話,你是不是常常摸不著頭緒,卻又直覺這會波及日常生活?沒錯,美國聯邦準備系統,通稱聯準會或Fed,正是全球金融圈最有分量的中央銀行。它不只管美國的貨幣事宜,每項決定,從利率變動到資金供應,都像無形力量般,左右全世界經濟的走向,直接或間接觸動我們的儲蓄、借款、投資,甚至就業前景。

搞懂聯準會,就等於抓住了世界經濟的脈絡。這篇文章會用簡單方式,帶你走進這個強大卻低調的組織:從它的起源、內部架構,到主要任務,還會說明它怎麼用貨幣政策左右你的荷包。我們也會破除一些常見誤解,並聚焦探討它的動作對台灣和香港經濟的實質衝擊,讓你從此對Fed不再陌生,更能主動規劃個人財務。

聯準會的誕生與歷史沿革:從金融危機中崛起

聯準會的建立可不是一夜之間的事,而是從多次嚴重金融風暴中吸取血淚教訓而來。十九世紀末到二十世紀初,美國沒有全國性的中央銀行,市場一遇恐慌就亂成一團,銀行擠兌和經濟下滑屢見不鮮。最慘烈的例子就是一九零七年金融恐慌,這次事件讓全社會警醒,必須打造一個能穩住金融、供應資金的機構。

經過幾年熱議和爭論,國會在一九一三年敲定《聯邦準備法》,正式創立聯邦準備系統。它的初衷是營造更可靠、彈性和穩定的貨幣金融環境。從那時起,聯準會歷經兩次世界大戰、大蕭條、石油衝擊、亞洲金融危機,到二零零八年全球金融海嘯等風波,職責和權力也逐步擴張,成為支撐世界經濟的要角。舉例來說,在大蕭條時期,它學到教訓後強化了穩定工具;在近年疫情中,又展現出快速應變的韌性。

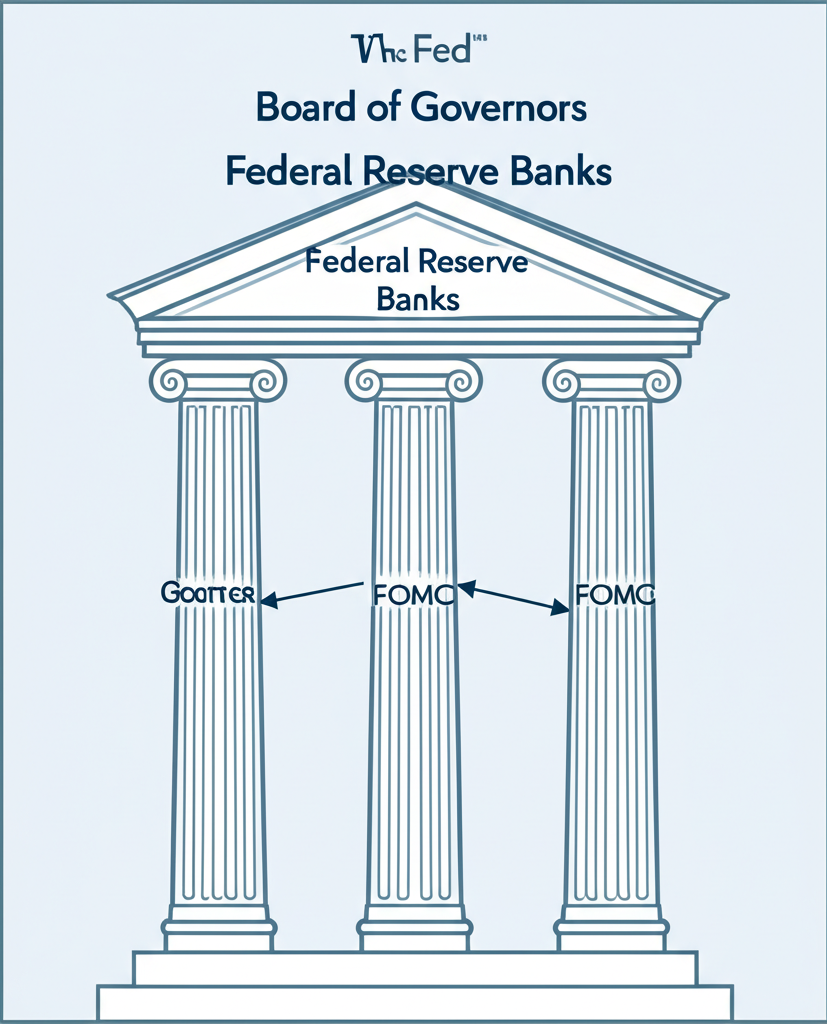

美國聯準會的組織架構:三大支柱如何協作?

聯準會的體制設計獨樹一格,融合公家和民間元素,形成獨立且互相監督的模式。主要分成三大支柱:理事會、聯邦準備銀行,以及聯邦公開市場委員會,彼此分工合作,共同運轉。

這套架構不僅反映美國聯邦主義的精神,還確保決策不會偏頗單一地區或利益團體。接下來,我們逐一拆解每個部分的功能與互動方式。

理事會(Board of Governors):政策制定的核心

位在華盛頓的理事會是聯準會決策的中樞,由七位理事組成。他們由總統提名、參議院核准,任期十四年且不得續任,這安排能讓他們避開短期政治干擾,專注長期經濟考量。主席和副主席則從理事中產生,任期四年,可續任。理事會負責監督十二家地區銀行、把關預算、訂定監管規範,尤其在貨幣政策上扮演關鍵角色,確保全國政策的一致性。

聯邦準備銀行(Federal Reserve Banks):地區性的金融支撐

全國有十二家聯邦準備銀行,散佈在波士頓、紐約、費城、克里夫蘭、里奇蒙、亞特蘭大、芝加哥、聖路易、明尼亞波利斯、堪薩斯城、達拉斯和舊金山等樞紐城市。這些不是一般商業銀行,而是區域央行,專門處理地方金融需求。它們的任務涵蓋執行貨幣政策、監管當地銀行、供應支付服務、充當政府財政代理,還包括蒐集經濟數據,提供給理事會的政策建議。每家銀行獨立運作,但仍受理事會指導,這樣平衡了全國統一與地方彈性。

聯邦公開市場委員會(FOMC):掌握貨幣政策的關鍵

聯邦公開市場委員會是貨幣政策的決策核心,對全球市場影響深遠。它有十二位成員:七位理事會成員(含主席)、紐約聯邦準備銀行總裁,加上其他十一銀行總裁輪值的四位。委員會一年開八次例會,檢視經濟展望、通膨和就業情況,決定聯邦基金利率目標或公開市場操作,如量化寬鬆或緊縮。會議後會發布聲明、紀錄和主席記者會,全球投資圈都緊盯這些訊息。想深入了解,可上聯準會官網查看會議細節,洞察他們的經濟評估過程。

聯準會的核心職能:它到底在做什麼?

聯準會的要務可分為四大部分,這些功能環環相扣,共同守護美國和全球的金融秩序與成長動能。

從貨幣政策到危機應對,每項工作都直接連動經濟脈動,讓我們細看它們如何運作。

制定貨幣政策:利率、量化寬鬆與緊縮

這是聯準會最受矚目的工作,透過各種工具追求雙重目標:促進最大就業並穩住物價。主要手段包括聯邦基金利率,這是銀行間短期借貸的基準,聯準會用公開市場操作來引導它,進而影響整體借貸成本。公開市場操作則是買賣公債來調節銀行準備金,在低迷期推出量化寬鬆,大量買進資產注入資金;在過熱時轉向量化緊縮,收回流動性。另外,還有貼現率給銀行的緊急貸款利率,以及存款準備金率控制銀行放貸規模,雖然後者近年用得少,但仍是後備工具。

維持金融穩定:危機中的守護者

聯準會像金融界的消防隊,在市場動盪或銀行資金短缺時,扮演最後貸款人角色,向健全銀行提供援助,避免連鎖倒閉威脅系統安全。二零零八年危機就是經典案例,它大舉注入資金,穩住崩潰邊緣的體系,保護無數存款人利益。這種角色不僅止血,還預防未來風險。

監管銀行體系:確保金融機構穩健運作

為了保障存款人和市場公平,聯準會嚴格監督銀行和其他金融單位。這涉及訂立資本充足和流動性規則、辦理壓力測試模擬逆境耐受力、審核併購案防範集中風險。這些步驟降低破產機率,維持整個體系的健康,讓經濟少些隱憂。

提供支付服務:推動資金流通

聯準會還管理美國高效的支付網絡,為銀行和政府處理支票清算、電子轉帳如ACH和Fedwire等,確保錢款快速無礙流轉。這是現代經濟的骨幹,支撐日常交易和大型結算。

聯準會主席的角色與影響力:全球財經的風向標

在這龐大體系裡,主席是最耀眼的角色,也是國際財經的指標人物。由總統提名、參議院同意,任期四年可續,他不僅領導理事會和FOMC,還代表聯準會對外溝通。從國會證詞到演講片語,每句話都可能掀起股市債市匯市的風浪。主席需有扎實經濟背景、市場洞察,加上溝通和危機應對技巧。他的政策不只管美國通膨就業,還透過溢出效應,影響全球經濟穩定。例如,近年主席的講話常引發新興市場波動,凸顯其全球影響力。

揭開迷思:美國聯準會是私人機構嗎?

很多人對聯準會的性質有誤會,以為它是私人企業。事實上不是,但它的混合模式確實容易引起爭議。它不是純政府或純私人,而是獨立聯邦機構,融入部分民間元素。

首先,結構上,理事會是公家單位,由總統任命官員主導;但十二家地區銀行則由當地成員銀行持有股份,獲固定股息,董事會部分成員由銀行選出,部分由理事會指派。其次,資金來自持有公債利息,不是國會預算,這帶來財政自主。這種設計加上長期任期,讓決策避開政治噪音,依數據獨立運作。雖然銀行有股份參與,但這不像公司股票,不給控制權,也不隨利潤變動。聯準會的宗旨是公共福祉,不是股東獲利。它是為大眾利益而設的準政府體。想多知,可參考布魯金斯學會等機構的分析。

美聯儲、聯準會:名稱差異與在地化語境

在華語圈,「美聯儲」和「聯準會」常讓人搞不清,其實兩者都指美國聯邦準備系統。只是因地區語言習慣而異。

| 特徵/名稱 | 聯準會 (繁體中文) | 美聯儲 (簡體中文) |

|---|---|---|

| 使用地區 | 台灣、香港、澳門 | 中國大陸 |

| 全稱 | 美國聯邦準備系統 (Federal Reserve System) | 美國聯邦儲備系統 (Federal Reserve System) |

| 主要詞義 | 「聯邦準備」強調其儲備準備金和聯邦體制。 | 「聯邦儲備」強調其儲備功能。 |

| 常用縮寫 | Fed | Fed |

| 語境 | 在台灣、香港等地區的財經媒體、學術界及日常對話中,多使用「聯準會」。 | 在中國大陸地區的官方媒體、學術界及日常對話中,普遍使用「美聯儲」。 |

無論哪種叫法,都指向同一個全球經濟要角。認識這些差別,能讓你讀不同地區新聞時不卡殼。

聯準會政策對台灣與香港的具體影響

聯準會雖鎖定美國經濟,但美元霸權讓它的政策透過匯率、資金流等途徑,深刻影響台灣和香港這些開放經濟。

對匯率與資本流動的影響

聯準會升息時,美元資產更吸金,資金常從亞洲轉向美國,美元走強。新台幣可能貶值,有利台灣出口,但進口貴了會添通膨;台灣央行會參考Fed動態調整政策。港幣則因聯繫匯率綁美元,香港金管局多跟進升息,穩住匯率,避免資金外逃,利率環境直接受Fed牽動。

對股票、房地產市場的影響

Fed政策會改全球利率和風險胃納,間接衝擊本地資產。升息抬高融資成本,壓企業利潤、縮投資意願,股市房市易下滑;房貸貴了,購屋更吃力。降息則反過來,資金鬆綁刺激上漲,但小心泡沫。譬如,南華早報曾報導,Fed升息期讓香港房貸利率上揚,房市明顯承壓。

對企業融資與消費者支出的影響

許多台港企業靠國際借款,Fed利率變動直擊成本,升息擠壓營運,限投資擴張。對消費者,台灣房貸雖由本地央行主導,但全球環境仍影響銀行;香港更直接連動,利率升會加重還款,減消費力,拖累經濟。總之,Fed是台港決策的關鍵變數。

聯準會的未來挑戰與改革:數位貨幣時代的應對

二十一世紀的聯準會,面對的難題遠超當年設想,從全球化衝擊到數位浪潮,甚至氣候議題,都在重塑它的角色。

數位美元研究正熱,面對比特幣熱潮和中國數位人民幣,Fed探討CBDC對支付效率、安全和政策傳導的影響,可能改變金融格局。供應鏈斷裂帶來的通膨,也考驗傳統工具;氣候風險雖非核心,但已納入監管,評估對資產和成長的威脅。加上政治分化,獨立性和信任成焦點,溝通更形重要。國際清算銀行等報告,常給央行如Fed未來建議,強調適應力和前瞻。

結論:理解聯準會,掌握全球經濟脈動

擁有百年傳承的美國聯邦準備系統,不僅穩美國經濟,更是全球金融的舵手。從半公半私的獨特體制,到貨幣政策、金融穩定、銀行監管和支付服務等要務,每步都撼動世界。

本文不僅澄清聯準會與美聯儲的叫法,還詳述它對台港匯率、股市房市及個人財務的衝擊。掌握它的機制、獨立特質和挑戰,能讓你更好讀懂經濟訊號,精準規劃投資。在多變的世界,持續追蹤Fed,正是守住財富的聰明之道。

1. 聯準會歸誰管?它的決策需要政府批准嗎?

聯準會是獨立的聯邦政府機構,決策無需總統或國會直接批准。這獨立設計讓貨幣政策依經濟數據和專業判斷行事,不受短期政治左右。不過,它仍向國會負責,主席定期報告並答詢。

2. 美國聯準會主席是如何產生的?任期是多久?

主席由總統提名,參議院同意後上任,任期四年,可續任。他同時是理事會成員,理事任期則為十四年。

3. 美聯儲跟聯準會是一樣的機構嗎?為何有不同稱呼?

沒錯,它們都指美國聯邦準備系統。差別來自華語地區習慣:「聯準會」多用在台灣香港,「美聯儲」則是大陸常見。

4. 聯準會是私人機構嗎?如果是,那它的錢從哪裡來?

聯準會不是私人機構,而是獨立聯邦單位。雖然結構混有民間元素,如成員銀行持地區銀行股份,但目的是公共利益。收入主要靠公債利息,不是政府或私人撥款,這確保財政獨立。

5. 聯準會到底在做什麼?它的主要職責是什麼?

聯準會有四大要務:

- 訂貨幣政策,促就業穩物價。

- 守金融穩定,當最後貸款人防危機。

- 監管銀行,保機構健全。

- 供支付服務,暢資金流。

6. 聯準會的升息或降息對我的存款和貸款有什麼影響?

它會帶動市場利率變動:

- 升息: 存款利率上揚,收益多;但貸款如房貸車貸利率升,還款壓力大。

- 降息: 存款收益少,但貸款利率低,減輕負擔。

7. 聯準會的「量化寬鬆」和「量化緊縮」是什麼意思?

這是公開市場操作,用來調流動性:

- 量化寬鬆 (QE): 大買債券注入資金,壓低長期利率,刺激經濟。

- 量化緊縮 (QT): 減持資產收回資金,抬高利率,控通膨。

8. 聯準會的政策對台灣和香港的股市或房市會有影響嗎?

絕對有,雖間接但強烈。Fed政策改資金流、美元匯率和全球利率。升息抽資金出,壓台港股市房市;降息則引資金進,推升價格。香港因聯繫匯率,連動更緊。

9. 聯準會的決策過程透明嗎?市場如何得知其動向?

聯準會注重透明,透過這些方式溝通:

- FOMC 會議聲明: 會後即公布利率和政策說明。

- 主席記者會: 部分會議後解說決策。

- 會議紀錄: 數週後發詳細討論內容。

- 經濟預測摘要 (SEP): 季刊預測經濟、通膨、利率趨勢。

10. 聯準會的成員有哪些?他們是如何選出的?

聯準會分三部分:

- 理事會: 七理事由總統提名、參議院同意,任十四年。主席副主席從中選,任四年。

- 聯邦準備銀行: 十二家,各有董事會,部分由當地銀行選,部分理事會任命。

- 聯邦公開市場委員會 (FOMC): 七理事、紐約銀行總裁,加上其他十一銀行輪值四位,共十二人。