什麼是需求曲線?揭開價格與購買行為的經濟學邏輯

在經濟學中,「需求」不只是心裡想買的念頭,而是指消費者在特定時間內「願意」且「能夠」購買某項商品或服務的數量。這兩個條件缺一不可——光有購買慾望不夠,還得具備相應的支付能力,才會形成所謂的「有效需求」。舉個例子,許多人夢想擁有一輛超跑,但如果口袋裡的預算只夠買機車,那麼這份渴望就不會反映在市場上。

支撐這個概念的核心法則是「需求法則」:在其他條件不變的前提下,商品價格越高,消費者願意購買的數量就越少;價格越低,需求量則隨之上升。這種反向關係在我們日常生活中處處可見:百貨週年慶折扣時人潮湧現,新品上市定價高昂時卻問津者稀。這種直覺背後,其實正呼應了經濟學的基本運作邏輯。

為了更清楚地觀察這種價格與數量之間的互動,經濟學家發展出「需求曲線」這個工具。它是一條從左上往右下傾斜的線(負斜率),橫軸代表購買數量,縱軸則是價格。曲線上每一個點都顯示在某個價格下,消費者打算買多少。例如,當一杯珍珠奶茶從70元降為50元時,你可能從一週喝一杯變成喝三杯——這兩個組合(70元對應1杯、50元對應3杯)便會落在同一条需求曲線上,反映出價格變動帶來的消費反應。

供給曲線怎麼運作?生產者的決策背後是什麼動機?

市場的另一端,是提供商品的生產者。所謂「供給」,指的是在一定時間內,廠商願意且有能力出售的商品數量。這裡同樣強調「意願」與「能力」:一家咖啡館或許希望每天賣出200杯咖啡,但如果原料或人力有限,實際產能只有120杯,那麼它的有效供給就是120杯。

引導供給行為的,是「供給法則」:在其他因素不變的情況下,價格越高,生產者越有動力增加產出;價格越低,供給意願也就越弱。原因很簡單——利潤。高價意味著更高的收益空間,不僅現有的生產者會想擴大規模,也可能吸引新業者加入市場競爭。

這種正向關係可以用「供給曲線」來呈現。這條線從左下往右上攀升(正斜率),同樣以價格為縱軸、數量為橫軸。曲線上每一點代表在某個價格下,業者願意提供的商品數量。比如雞蛋每台斤30元時,農民可能只願意出貨100箱;但當價格升到45元,利潤提升促使他們加強飼養管理,出貨量可能翻倍至200箱。這兩個點構成了典型的供給曲線走向。

市場均衡點:買方與賣方的甜蜜平衡點

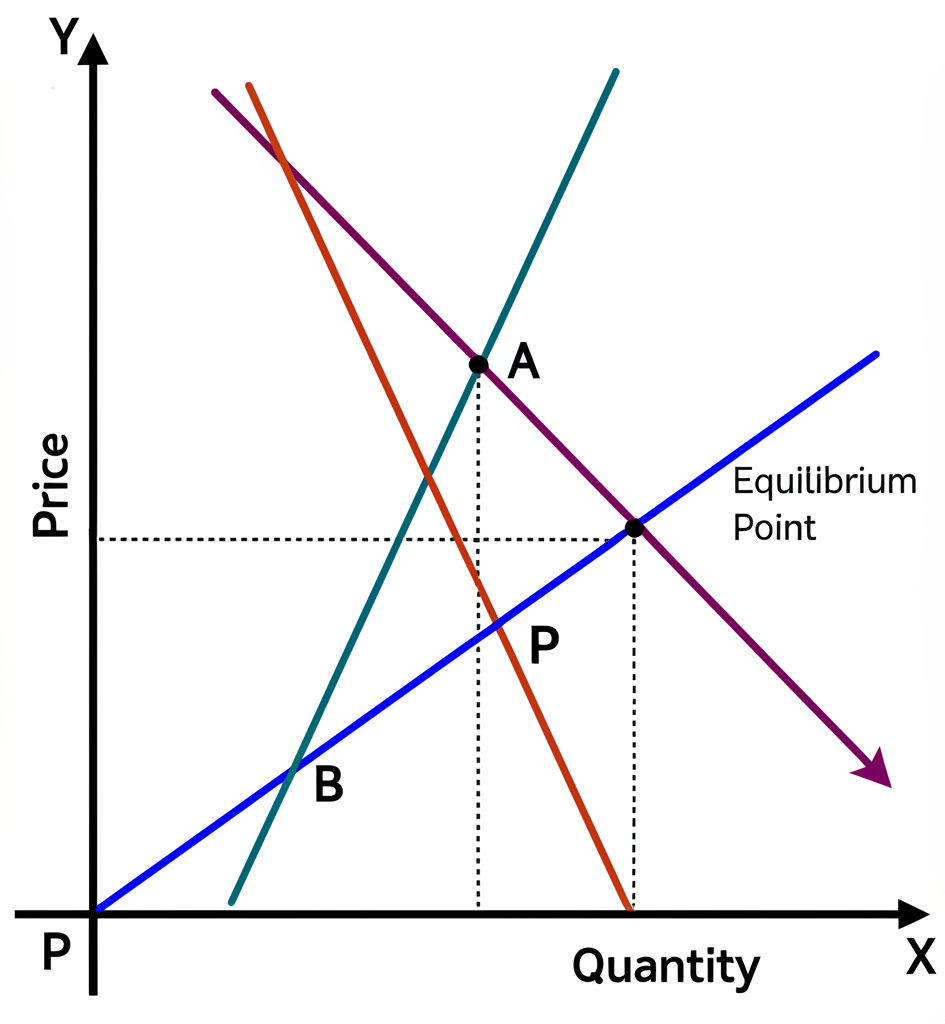

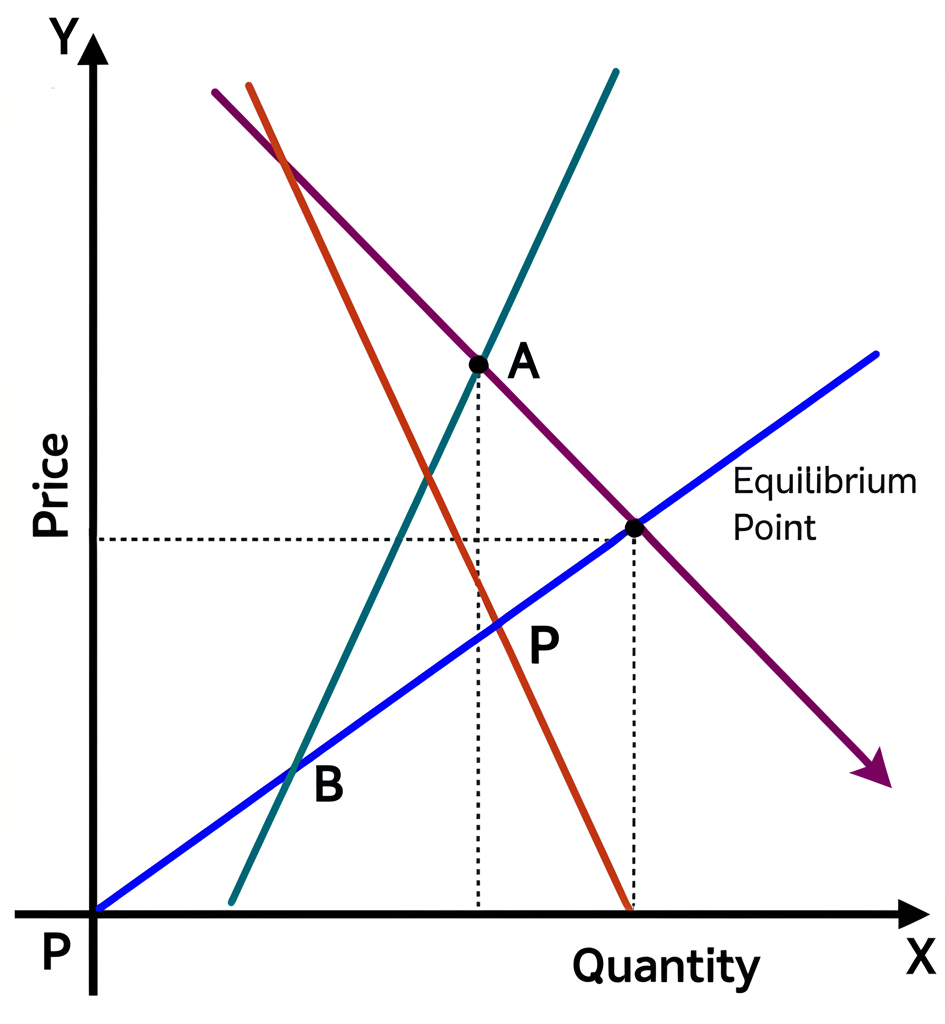

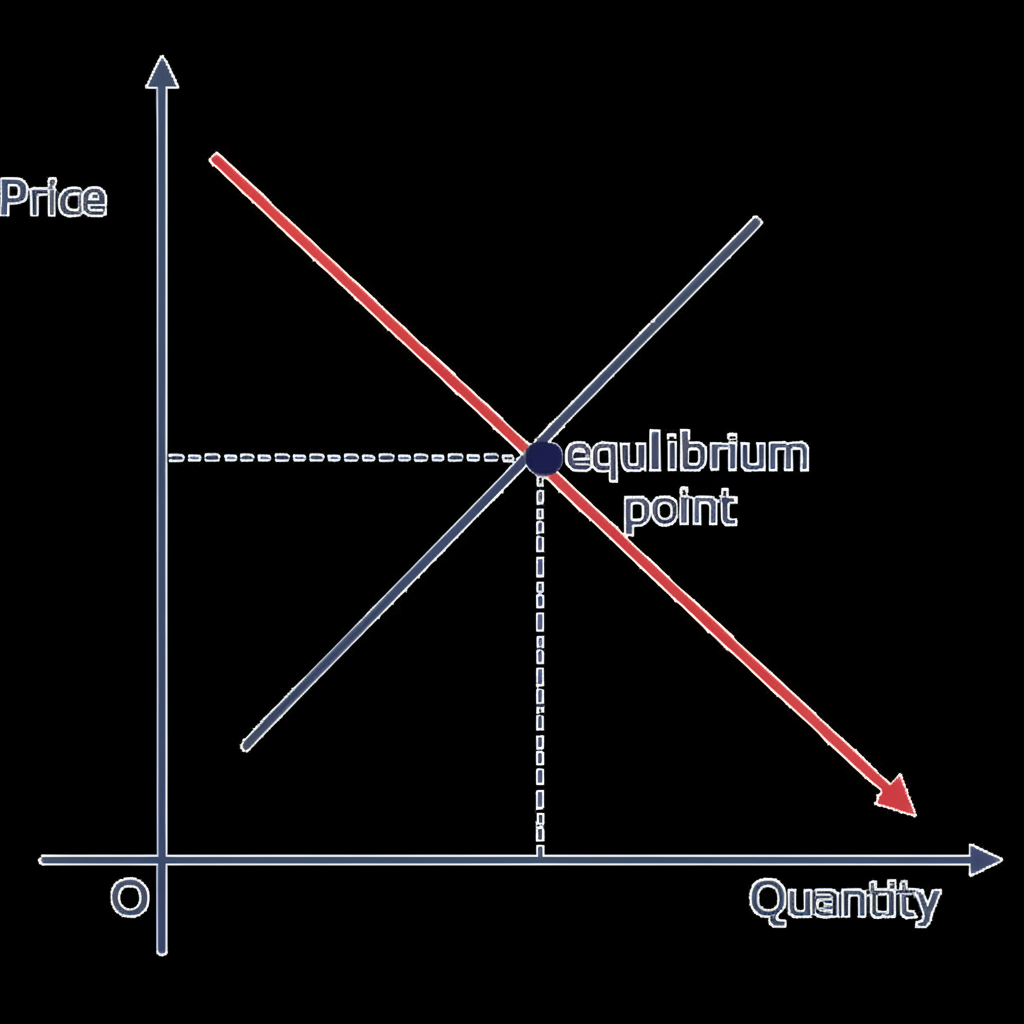

單獨看需求或供給,只能了解半邊市場。真正的市場運作奧秘,藏在供需雙方交會的瞬間。當我們把需求曲線與供給曲線畫在同一張圖上,它們的交叉點就是「市場均衡」所在。

這個交點所對應的價格,稱為「均衡價格」,也就是買賣雙方自然達成共識的成交價;而對應的數量,則是「均衡數量」,代表在此價格下實際交易的總量。在這個狀態中,消費者想買的剛好等於生產者想賣的,市場處於穩定,沒有過剩也無短缺。

然而,現實中價格未必總是停在均衡點。一旦偏離,市場機制就會啟動自我調節:

- 過剩(供過於求):當價格高於均衡水準,生產者樂於多賣,但消費者卻因價高而縮手,導致供給量大於需求量。庫存堆積迫使廠商降價促銷,價格逐步回落至均衡。

- 短缺(供不應求):當價格低於均衡,民眾搶購意願強烈,但業者因利潤不足而減產,結果需求量超過供給量。買不到的消費者可能願意加價購買,推動價格回升至均衡水準。

亞當·史密斯所稱的「看不見的手」,正是這種無需外力干預、由市場自身力量推動價格回穩的機制。

關鍵觀念釐清:點的移動 vs. 整條線的位移

學習供需理論時,最容易混淆的一點是:什麼情況下是「沿著曲線移動」,什麼時候又是「整條曲線平移」?區分的關鍵只有一個——變動是否來自商品「本身價格」的改變。

- 沿曲線移動(點的位移):僅因商品價格變動所致。例如iPhone降價促銷,消費者購買意願提高,我們會沿著原有的需求曲線向下移動,這叫「需求量增加」,但需求本身並未改變。

- 整條曲線平移(線的位移):當價格以外的因素變動,如所得、偏好、成本等,就會導致整條需求或供給曲線左右位移。這代表市場的基本條件已發生變化,稱為「需求增加」或「供給減少」。

這項區分至關重要,因為它直接影響市場最終形成的均衡結果。點的移動是市場對價格的短期反應,而線的移動則預示著長期結構性變遷。

需求曲線為何會位移?5個關鍵驅動因素一次看懂

當市場上出現整體需求增減,通常是由以下非價格因素所引發:

- 消費者所得變動

- 正常財:多數商品屬於此類。所得上升時,民眾更敢消費,例如加薪後開始頻繁外食或購買高價電器,需求曲線因此右移。

- 劣等財:所得越高,需求反而下降。例如泡麵、二手衣物,在經濟改善時被更優質的選擇取代,需求曲線左移。

- 消費偏好轉變:流行趨勢、媒體報導或名人效應都會影響喜好。當健康飲食風氣盛行,有機食品需求上升;反之若某品牌爆發食安危機,其產品需求立即萎縮。

- 相關商品價格變動

- 替代品:兩種功能相近的商品互為替代。若可口可樂漲價,消費者可能轉買百事可樂,使其需求曲線右移。

- 互補品:需搭配使用的商品。若汽油價格飆升,開車成本提高,連帶使汽車需求下降,曲線左移。

- 未來預期心理:若消費者預期未來物價上漲(如颱風前囤積民生用品),會提前購買,拉高當前需求;相反地,若預期降價(如雙十一前不急著買),則會壓抑當前消費。

- 市場人口變化:購買者總數增加,整體需求自然擴大。例如觀光旺季來臨,遊客暴增使得當地住宿與餐飲需求曲線明顯右移。

供給曲線位移的4大推手:誰在影響市場供應?

除了價格之外,還有許多因素會改變生產者的供給意願與能力:

- 技術革新:新技術能提升效率、降低成本。例如自動化包裝設備導入後,食品廠能在相同成本下生產更多產品,供給曲線向右移。

- 原料與生產成本波動:當原料、薪資或能源價格下跌,生產利潤上升,廠商樂於增產;反之若成本大漲(如國際油價飆升),供給量縮減,曲線左移。

- 生產者對未來的預期:若預期未來價格更高,業者可能暫時減少供貨、囤積庫存,等待時機賣出,造成當前供給減少。

- 市場參與者數量增減:新廠商進入市場會增加總供給,例如手搖飲品牌百家爭鳴,整體市場供給曲線右移;反之若大量店家倒閉,則曲線左移。

現實應用:用供需模型拆解台灣市場的價格之謎

理論若無法解釋現實,就只是紙上談兵。實際上,供需分析模型是理解當前經濟現象最有力的工具之一,也能幫助我們破解常見的誤解。

迷思破解一:價格上漲,需求就會減少?

這句話看似合理,但忽略了因果關係。正確說法是:「在需求不變的前提下,價格上漲會導致『需求量』減少」。然而,許多情況下的漲價,其實是「供給減少」所導致的結果,而非需求本身萎縮。

案例解析:台灣近年雞蛋價格上漲的真相

不少民眾發現雞蛋越來越貴,甚至出現買不到的情況。直覺認為「變貴就不買」,但市場卻持續缺貨,這矛盾點出問題核心不在需求,而在供給。

根據農業部(前身為農委會)的說明,雞蛋價格上揚主要來自兩大壓力:一是國際飼料原料(如黃豆、玉米)因烏俄戰爭導致價格飆漲,增加養殖成本;二是禽流感疫情使蛋雞數量銳減。這兩者皆屬於「生產成本上升」與「生產者數量減少」,導致供給曲線整體向左移動。

在民眾日常需求相對穩定的情況下,供給左移會形成新的均衡點:價格更高、交易量更低。這正是我們看到「蛋價漲、還買不到」的原因——並非因為大家不買,而是市場根本供不應求。

案例解析二:疫情期間口罩的瘋狂供需戰

2020年初新冠疫情爆發,口罩市場瞬間陷入極端波動,完美展現供需模型的解釋力。

- 第一階段:恐慌性需求暴增(需求曲線急劇右移)

疫情引發全民搶購口罩潮,這是典型的「偏好劇變」。短時間內需求曲線大幅右移,但當時產能尚未擴充,供給曲線不變,導致市場均衡價格飆升,出現天價口罩與嚴重短缺。 - 第二階段:國家隊介入,供給快速拉升(供給曲線跟進右移)

政府迅速整合資源成立「口罩國家隊」,透過跨產業合作與產線建置,大幅提升產能。根據國家發展委員會資料,台灣口罩日產量從不到200萬片,在數週內擴增至2000萬片以上。這代表供給曲線大幅右移,最終追上需求增長,市場重回穩定,價格回落,短缺解除。

這段過程清楚顯示,唯有釐清是「需求」還是「供給」發生變動,以及變動的方向與幅度,才能真正掌握市場動態。

值得一提的是,類似的市場調節機制也見於國際金融市場。以Moneta Markets為例,這家受到嚴格監管的國際券商,其平台上的交易商品(如黃金、原油)價格波動,同樣可套用供需模型分析。當地緣政治衝突導致原油供應中斷,供給曲線左移,便會推升油價;而若央行釋出寬鬆政策預期,黃金作為避險資產的需求曲線則可能右移。掌握這些原理,不只理解日常物價,更能深化對全球市場運作的洞察。

供需曲線常見問題 (FAQ)

供需曲線的英文是什麼?

供需曲線的英文是 Supply and Demand Curve。單獨來說,需求曲線是 Demand Curve,供給曲線是 Supply Curve。

需求曲線為什麼是負斜率?

需求曲線呈負斜率(向右下傾斜)主要基於兩個經濟學效應:

- 替代效應 (Substitution Effect): 當一種商品價格上漲,消費者會傾向購買其他相對便宜的替代品,從而減少對該商品的需求量。

- 所得效應 (Income Effect): 當商品價格上漲,消費者的實質購買力下降,即使名目所得不變,能買的東西也變少了,因此會減少對該商品的需求量。

供給曲線右移代表什麼意思?

供給曲線向右移動代表「供給增加」。這意味著在任何一個給定的價格水平上,生產者現在都願意且能夠提供比以前更多的數量。這通常是由於生產成本下降、技術進步或生產者數量增加等有利於生產的因素造成的。

什麼是劣等財?它的需求曲線有什麼特別?

劣等財 (Inferior Good) 指的是當消費者所得增加時,需求量反而會「減少」的商品。它的需求曲線本身仍然是負斜率(遵守需求法則),但其特別之處在於「所得」這個非價格因素對它的影響是負向的。當人們變得更富有時,他們會將消費轉向品質更好的替代品,導致劣等財的需求曲線向「左」移動。

政府的價格管制(價格上限/下限)會如何影響市場均衡?

政府的價格管制會干預市場的自然均衡:

- 價格上限 (Price Ceiling): 設定一個低於均衡價格的最高售價。這會導致需求量大於供給量,從而引發長期性的「短缺」,例如租金管制可能導致找房困難。

- 價格下限 (Price Floor): 設定一個高於均衡價格的最低售價。這會導致供給量大於需求量,從而引發「過剩」,例如最低工資保障可能導致部分低技術勞工的失業問題。

供需法則有例外嗎?

有的,但非常罕見。最著名的例外是「季芬財」(Giffen Goods),它違反了需求法則,其需求曲線是正斜率(價格越高,需求量越大)。這通常發生在極端貧困的環境下,某種必需品(如馬鈴薯)在消費者支出中佔極大比重,當其價格上漲時,消費者因買不起其他更貴的食物,只能放棄後者,回頭購買更多該必需品以維持生存。

如何判斷是「點的移動」還是「線的移動」?

判斷的黃金法則是問自己:「造成變動的原因,是這個商品『本身』的價格,還是其他外部因素?」

- 如果是商品本身的價格變了,那就是「點的移動」。

- 如果是消費者的所得、偏好、相關品價格、生產成本、技術等價格以外的因素變了,那就是「整條線的移動」。

替代品和互補品的價格變動如何影響需求曲線?

- 替代品:若替代品 A 的價格上漲,消費者會減少購買 A,轉而增加購買原本的商品 B,導致商品 B 的需求曲線向「右」移動。

- 互補品:若互補品 C 的價格上漲,消費者會減少購買 C,連帶地也會減少購買需要與 C 搭配使用的商品 D,導致商品 D 的需求曲線向「左」移動。